Esistere insieme tra indifferenza e negazione

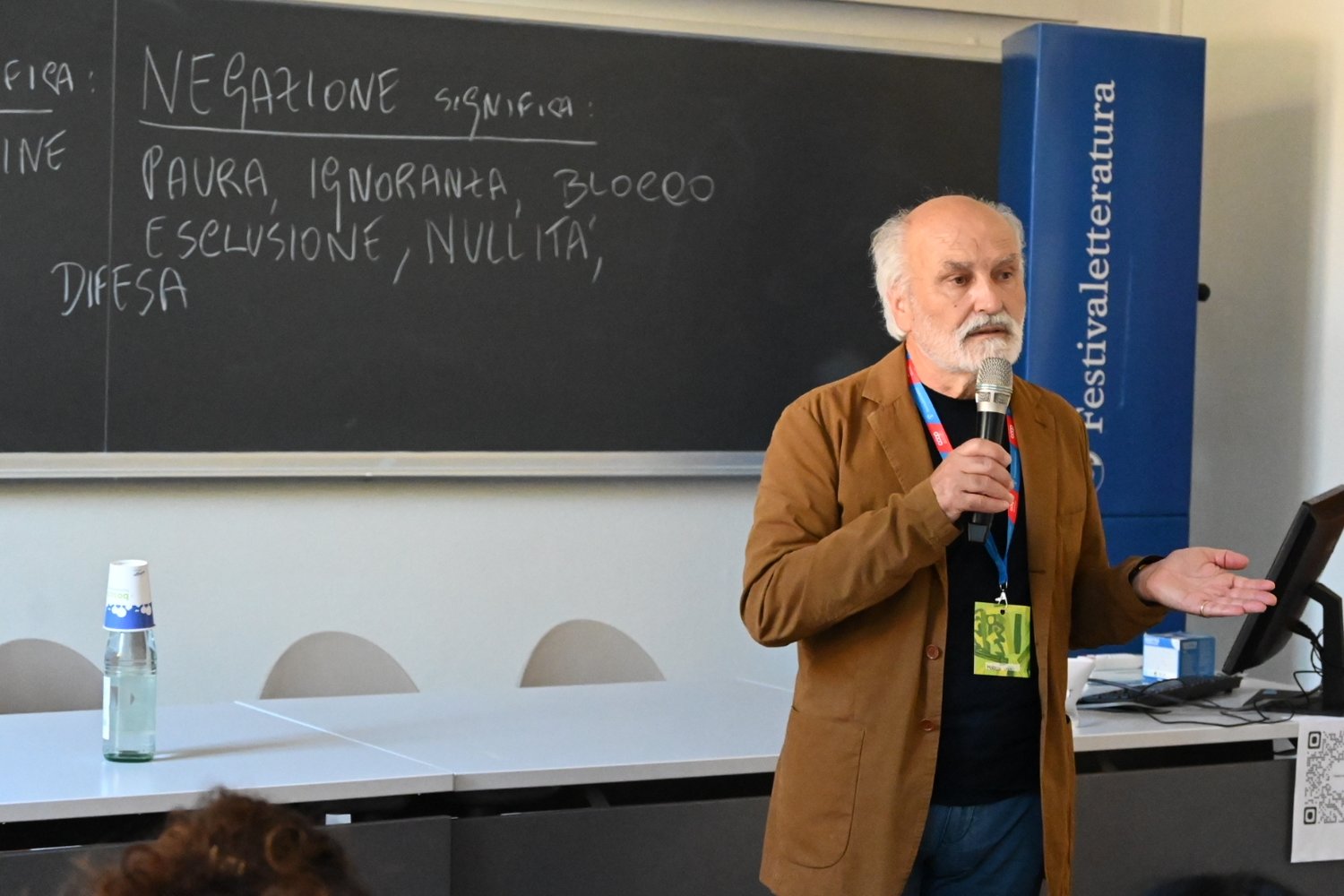

Chiusura, solitudine, insensibilità, paura, ignoranza, difesa, sono solo alcune delle parole che vengono alla mente pensando ai concetti di indifferenza e negazione. «Se il legame sociale è così in crisi, come stiamo?» si è chiesto Ugo Morelli, osservando la lavagna ricca di suggestioni dal pubblico. Anche solo soffermandosi su queste parole, risulta evidente il forte legame che questi temi hanno con la nostra contemporaneità. In un mondo dominato dal neoliberismo individualistico, in cui ognuno è una monade leibniziana, diventa paradossale l’esistenza dell’individuo stesso - per definizione ente che si autodefinisce, che basta a se stesso - poiché condannato ancor prima del taglio del cordone ombelicale a dipendere dagli altri. Già dalla quindicesima settimana di gestazione, il feto riesce a mettere a punto i suoi sensi grazie alla risonanza con la madre, tramite per il mondo esterno.

Morelli non nega l’autonomia dell’uomo. Essa è una caratteristica distintiva degli esseri umani, sistemi adattivi per eccellenza. È proprio l’adattività peculiare dell’uomo, però, a renderlo interdipendente da ciò che lo circonda. Tuttavia, l’attaccamento umano nei confronti della sua autonomia rischia sempre di sfociare in egoismo, neutralizzazione della sensibilità, chiusura paradossale verso se stessi. Lo psicologo afferma che l’indifferenza non è altro che «sospensione eccessiva della risonanza con gli altri», quella stessa risonanza che il bambino impara a interiorizzare già dal grembo materno. L’individuo si trasforma allora in un “condividuo”, esiste in quanto in relazione con gli altri. Indifferenza e negazione diventano così il grande paradosso della nostra contemporaneità.

Per sopravvivere, è necessario selezionare e filtrare gli stimoli. Quando ciò avviene in maniera eccessiva, però, si sfocia nel diniego dell’altro.

Perchè accade? Morelli - ed ancor prima di lui Anna Freud - spiega che l’uomo, in quanto essere complesso intelligente, è programmato per meccanismi di difesa. Come per le mura di Sagunto, il rischio è quello di finire nell’autoimprigionamento, quando ci si dimentica che la dipendenza è condizione necessaria per la propria autonomia.

Anche dal punto di vista puramente scientifico è confermata la tesi di Morelli. Con la scoperta della neuroplasticità del cervello, risulta ancora più evidente come ogni singolo sia plasmato a seconda dell’influenza dei processi educativi e dei climi sociali a cui è sottoposto («La mente è ciò che il cervello produce, è relazionale, è situata»). Attraverso l’impegno nell’educazione e nella comunicazione, è dunque possibile creare delle vere e proprie mentalità, per ovviare al problema delle sempre più dilaganti indifferenza e negazione. Un altro strumento proposto da Morelli, è l’affidamento alle istituzioni, centri di contenimento e mediazione. Esse permettono di contenere l’egoismo soggettivo per permettere l’espressione di tutti, moderando gli elementi egoistici. Nel nostro piccolo, è importante creare occasioni per scambiarsi pensieri, idee, continuare a parlare. Oggi più che mai è fondamentale empatizzare, ovvero decidere l’uso da fare di ciò che si sente, senza sospendere o anestetizzare i sentimenti che derivano dall’empatia - caratteristica intrinseca degli esseri umani - perché «voler negare l’empatia vuol dire voler vedere senza occhi».

Ugo Morelli, insieme a Vittorio Gallese, in Umani. Come, perché, da quanto tempo e fino a quando? (il libro, tra poco in libreria, è stato presentato dagli autori in un evento precedente, di cui è possibile leggere il resoconto) ci ricorda che l’autonomia senza relazione è un’illusione: solo attraverso l’empatia e il dialogo con gli altri l’indifferenza e la negazione possono trasformarsi in legami che ci rendono davvero umani.

Qui trovate l'evento a cui ci riferiamo

Qui trovate l'evento a cui ci riferiamo